《筆脈珍傳:法國珠寶巧藝二百年》專題展覽 在紙上綻放珠寶光芒

Text: Maria Leung

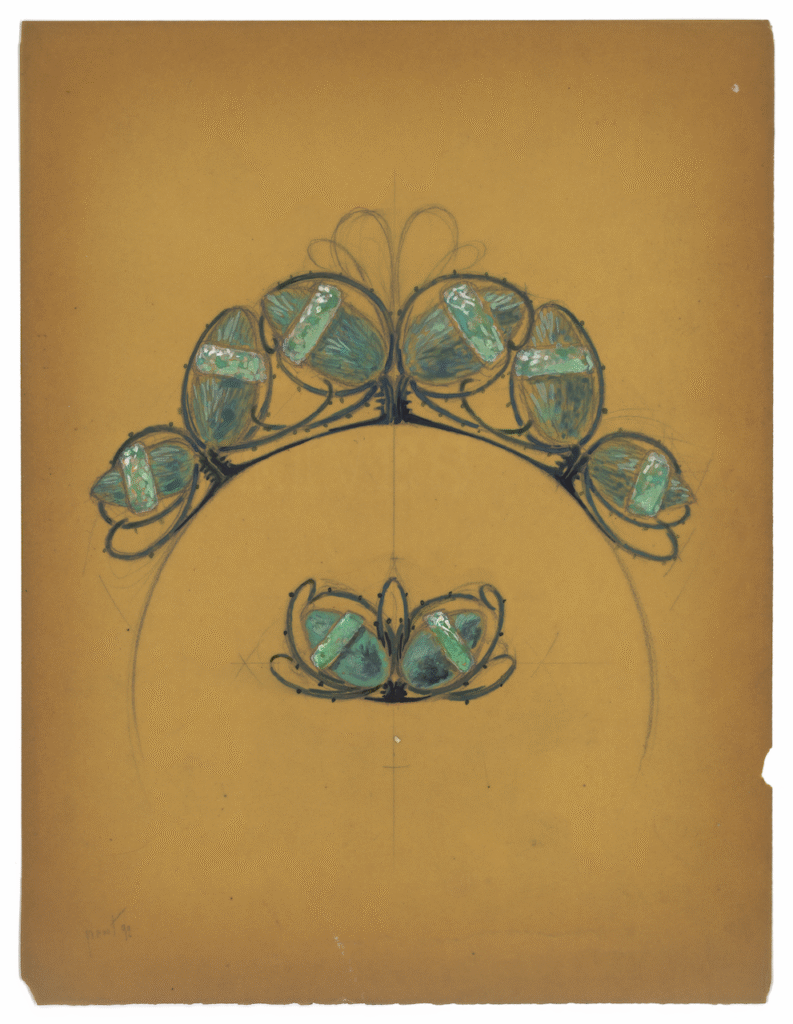

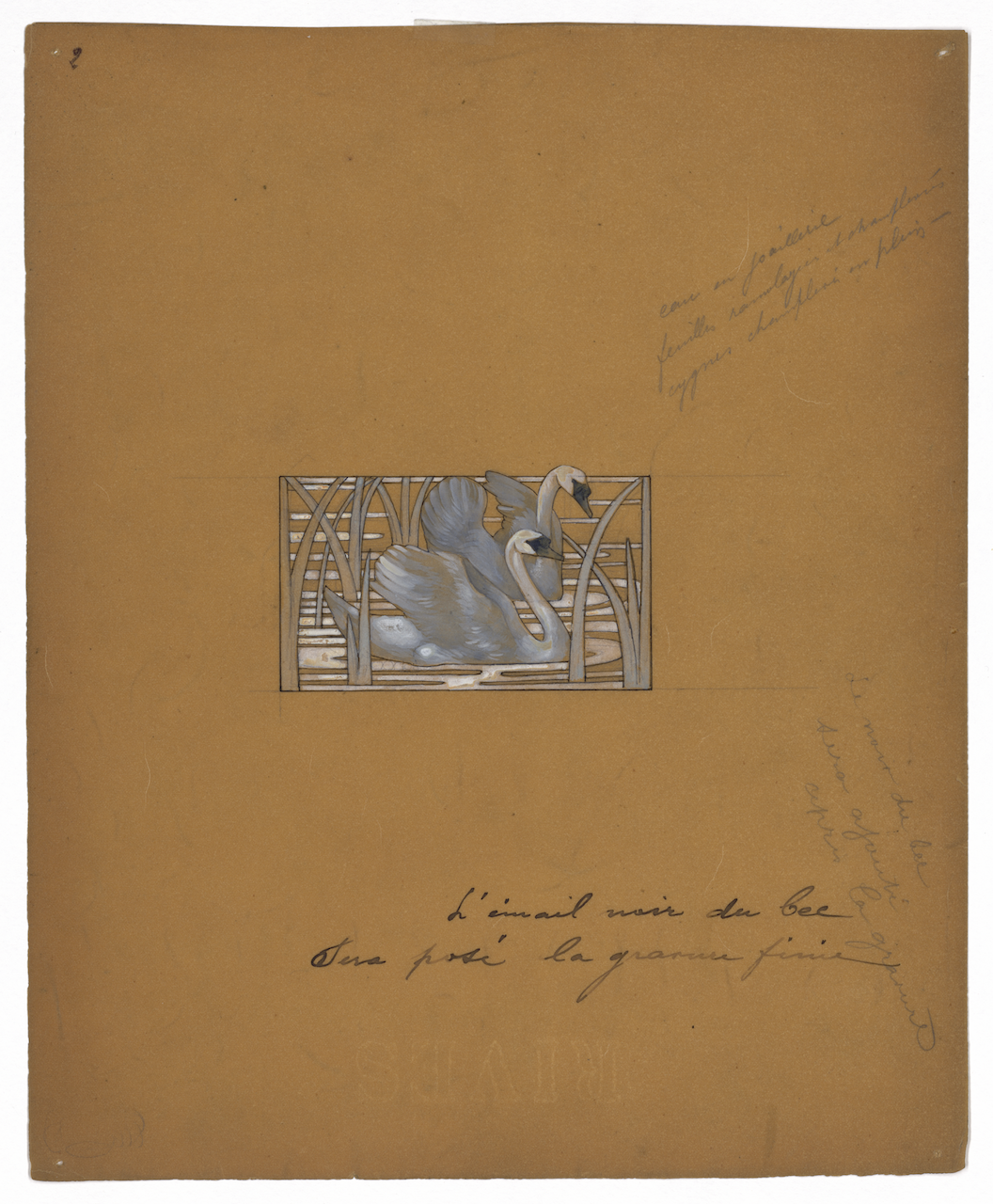

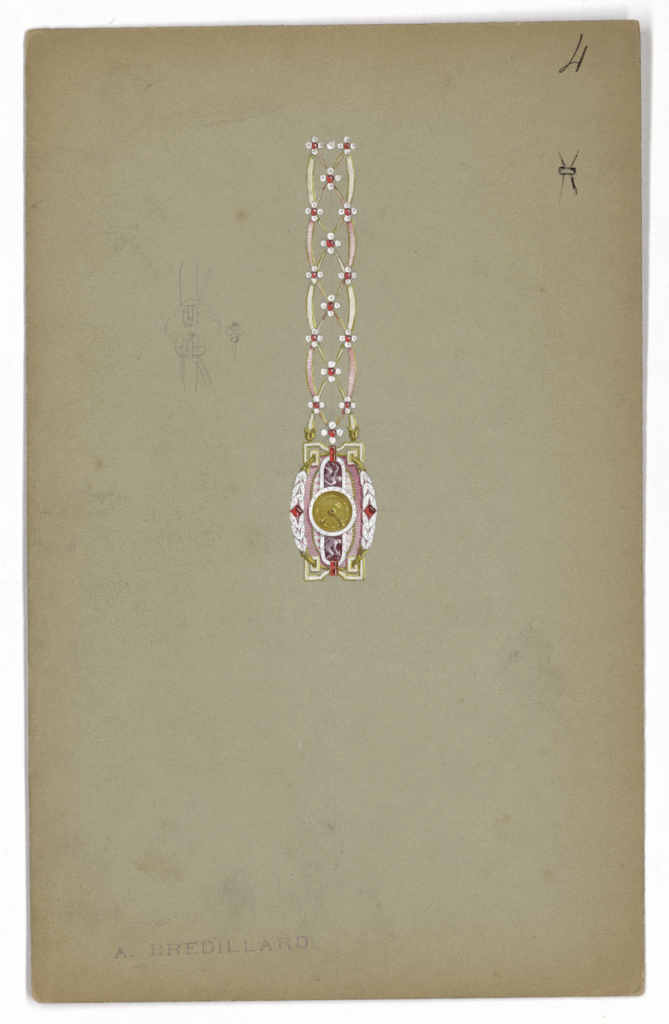

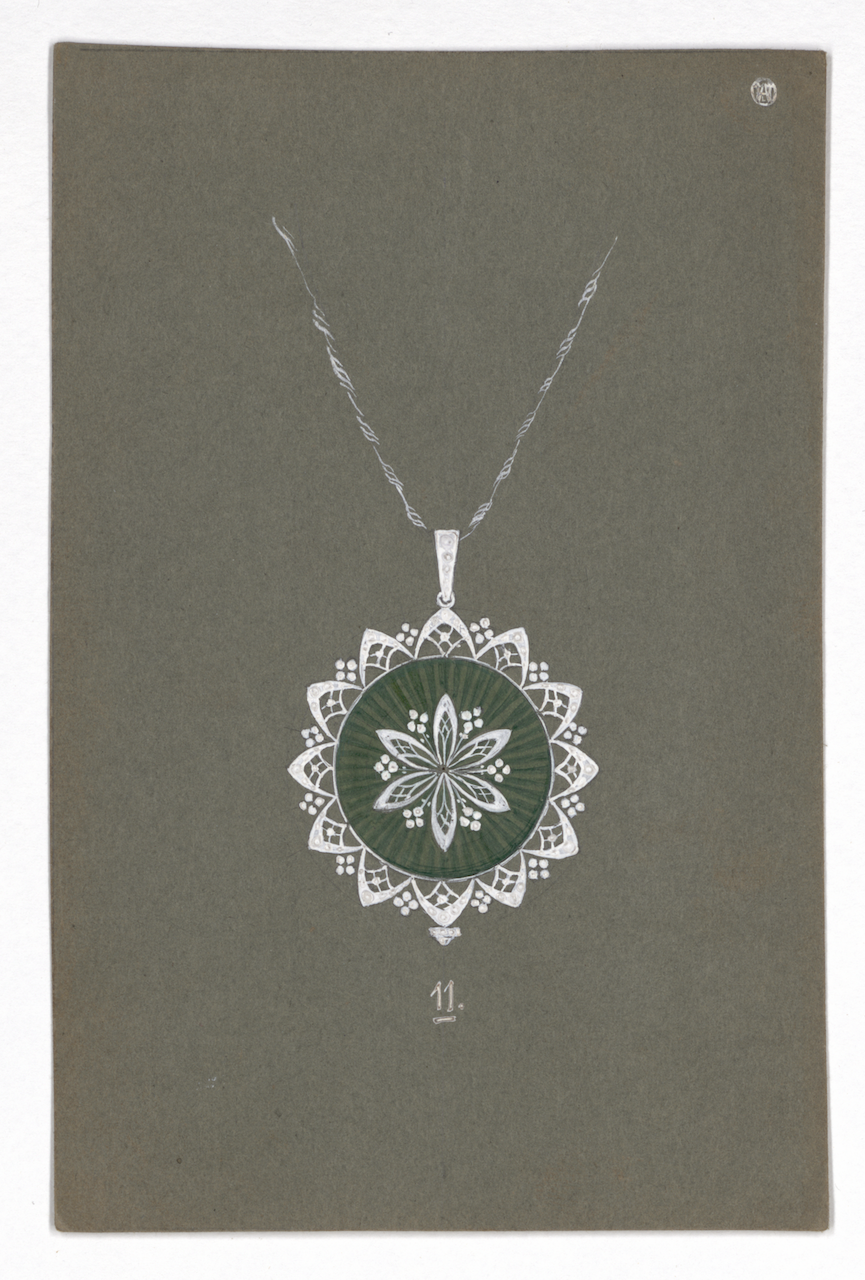

走入香港大學美術博物館,就像穿越一道時光之門,眼前是一批來自18至20世紀的法國珠寶設計圖。高級珠寶的創作始於傳統的水粉畫繪圖,經過多個工序最後才轉化為璀璨的實體珠寶作品,而一些極具歷史價值的設計圖稿則成了珍貴的收藏品。香港大學美術博物館與L’ÉCOLE珠寶藝術學院共同呈獻「筆脈珍傳:法國珠寶巧藝二百年(1770–1970)」專題展覽,揭示了珠寶從靈感初現、紙上蘊釀,到工匠精製、成為永恆之物的奇妙歷程,更是一次視覺與情感的探險之旅。

踏進香港大學美術博物館(UMAG)馮平山樓這座於1932年落成的一級歷史建築,有種回到上世紀的感覺。建築物以紅磚砌成,並以花崗石石雕作裝飾,實木精雕而成的舊門、窗戶及原裝黃銅配件都一一保留下來,充滿書卷味與藝術氣息的氛圍,「筆脈珍傳:法國珠寶巧藝二百年(1770–1970)」專題展覽就在此富靈氣的地點舉行。

大師手稿成就傳世珠寶

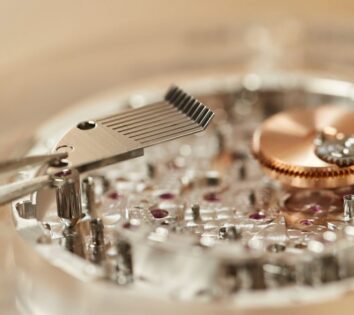

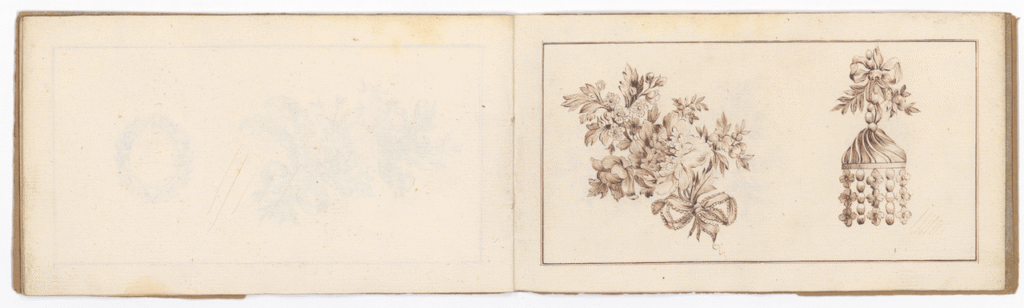

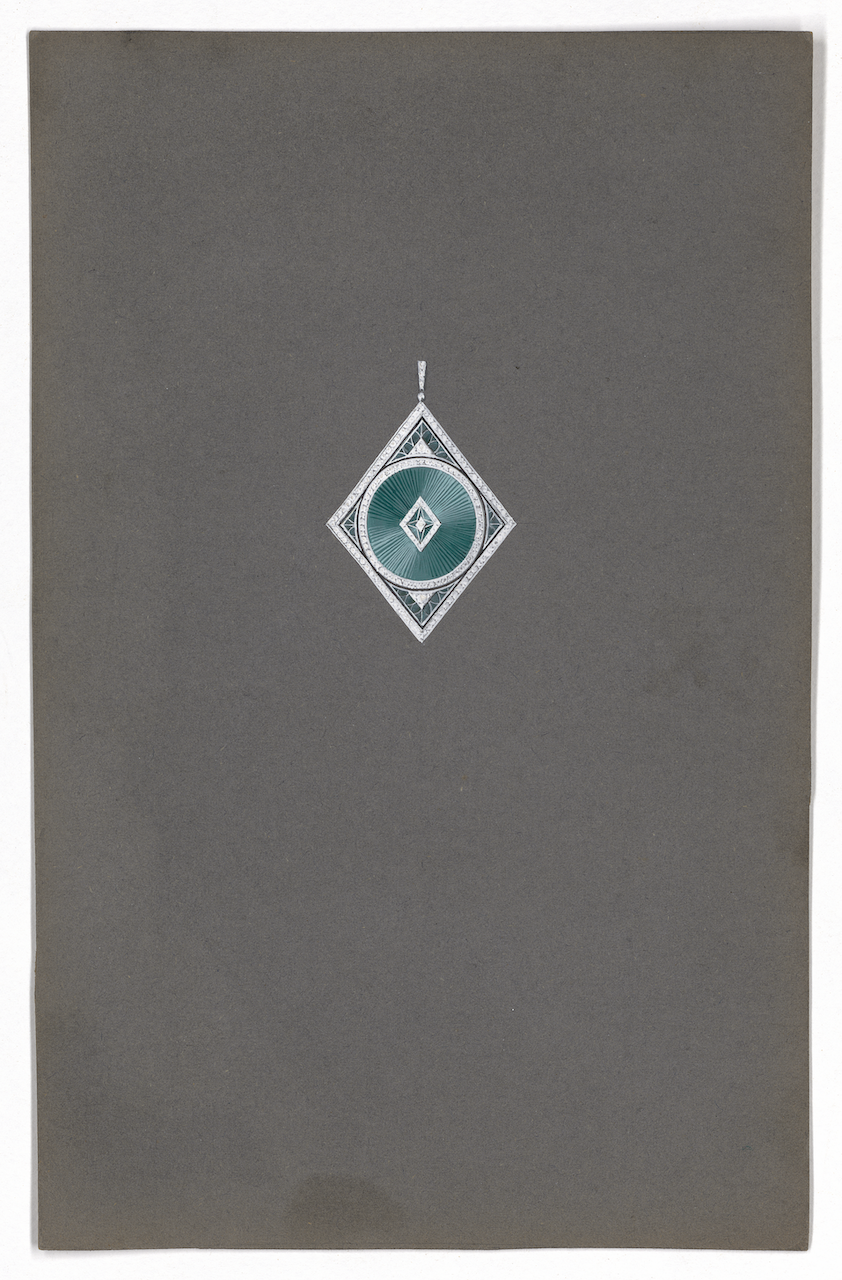

是次展覽展出約100幅珍稀水粉畫稿,可說是珠寶設計的「靈魂藍圖」,聚焦珠寶與平面設計。所展示的珠寶圖稿主要來自19世紀,一系列非凡的繪圖作品有助對珠寶繪製的技術研究,每一筆都蘊藏着Lacloche Frères、Mellerio Borgnis和Léon Hatot等大師及工坊的心思創意和技巧。回溯200多年前,當時行業已經特設珠寶繪圖師,專門負責繪製包涵寶石和鑲嵌細節的珠寶設計圖,以便工匠們製作珠寶時作為參考。而作為珠寶製作的起點,草圖絕不能馬虎,要呈現珠寶製造過程在不同階段中的藝術美感、色彩和材料應用。儘管珠寶圖稿在珠寶創作中至關重要,更像是工匠的「指引」,但有關珠寶圖稿的研究及著作屈指可數,展出機會更是罕見,因此鮮為大眾所知。自文藝復興以來,珠寶圖稿便於創作初期具指導作用,為創作過程提供靈感,成就栩栩如生的作品。展覽從珠寶設計圖的解說作起點,探討創作珠寶設計圖背後的過程、標準、最具影響力的人物以及其貢獻。年代最久遠的展品為Louis van der Cruycen於《JOAILLERIE》畫冊內出現的胸針及吊墜,約是1770年的作品。香港大學美術博物館總監羅諾德說:「圖稿和珠寶作品中對創作階段的記錄,不僅見證不同世家知名的專業技能與精緻工藝,還展現了從草圖成為無價珠寶的步驟和知識傳承。」

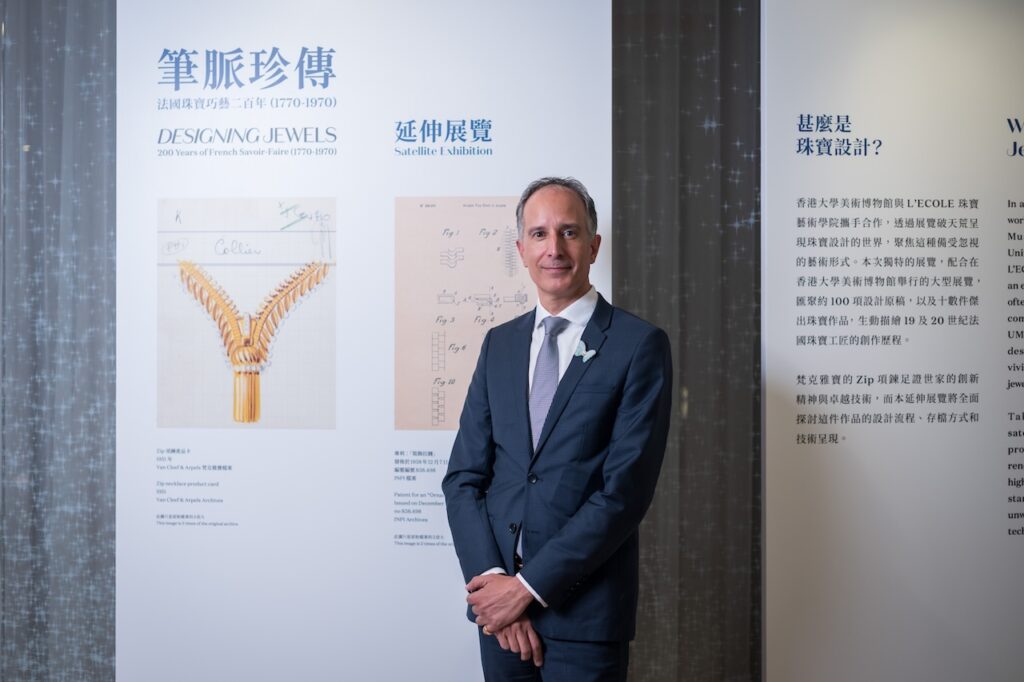

展覽由藝術歷史學家、策展人及香港大學美術博物館總監羅諾德,與藝術歷史學家及L’ÉCOLE導師Mathilde Berger-Rondouin共同策劃,並受惠於Van Cleef & Arpels典藏部門、 Van Cleef & Arpels珠寶文化基金會(於 2019 年為研究、展示及教育目的而創立),亦承蒙法國萊儷博物館與香港私人珠寶收藏惠借珍品。除了百幅的精選繪圖,更同時展出13件細緻珠寶作品。想再深入了解更多?別錯過K11 MUSEA的L’ÉCOLE亞太區分校延伸展覽,展出Van Cleef & Arpels標誌性的Zip Necklace,這條靈感來自拉鍊的項鍊,兼具時尚大膽與技術突破,從畫稿到真品,展覽塑造欣賞珠寶的全面視角,讓你零距離感受法國工匠的鬼斧神工。

展覽期間,香港大學美術博物館與L’ÉCOLE位於K11 MUSEA的亞太區分校將分別提供多項活動,期間有高級珠寶水粉畫示範、創意填色工作坊、線上互動遊戲,甚至為視障人士設計的無障礙導覽。L’ÉCOLE還推出開放日和線上講座,讓參加者輕鬆了解珠寶製作背後的文化與工藝知識。

L’ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校總經理Olivier Segura:「這個獨特的展覽邀請參觀者探索珠寶製作過程的初始階段,提供對珠寶創作的新視角。我們的願景是希望激發更廣泛的觀眾對珠寶文化的熱情,並培養對珠寶設計藝術更深刻的理解與欣賞。」

筆脈珍傳: 法國珠寶巧藝二百年(1770–1970)

日期︰即日起至10月5日

星期二至六︰上午9時30分至晚上6時

星期日︰下午1時至晚上 6時

星期一、公眾及大學假期休館

免費入場

地點︰香港大學美術博物館,香港薄扶林般咸道90號馮平山樓1樓及2樓

延伸展覽

日期︰即日起至10月5日

星期一至日︰下午1時至晚上7時

免費入場

地點︰L’ÉCOLE珠寶藝術學院亞太區分校,尖沙嘴梳士巴利道18號K11 MUSEA 5樓510A室